鬥陣特攻2月25日 13:40 ·

角色知道的沒有我們多,文本(遊戲)內外掌握的資訊是一致的。

我甚至還喜歡這款遊戲發生的時間點:在「一切」已結束後。前面有個無法更改的遺憾。失誤、蒙羞、近親殺害、同室操戈⋯⋯都已鑄成。

然後這文本才敞開,讓玩家介入。天地伊始,就已一片狼藉。在狼藉中跟著角色從廢墟中開挖線索,線索一條條出土,也不斷影響著前文(歷史)和後文(未來)的詮釋。

至於不想懂劇情的還是能爽爽開戰。

套個文學術語,叫後四十回。但作者還活著繼續寫著呢的版本。

|

| 《異星入境》 |

|

| (‧尼泊爾。來源:Lonely Planet) |

|

| 《霸王別姬》 |

|

| (‧圖片出處:https://www.charitychallenge.com/challenge/56/Cycle-Kathmandu-Valley) |

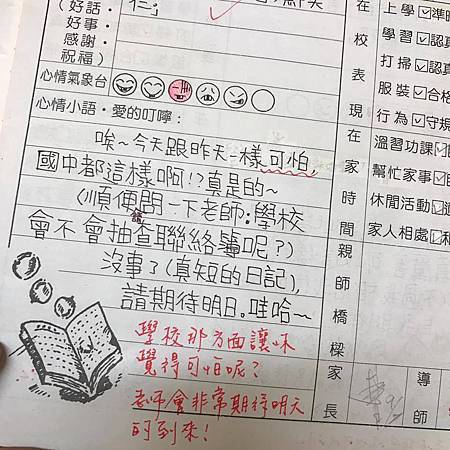

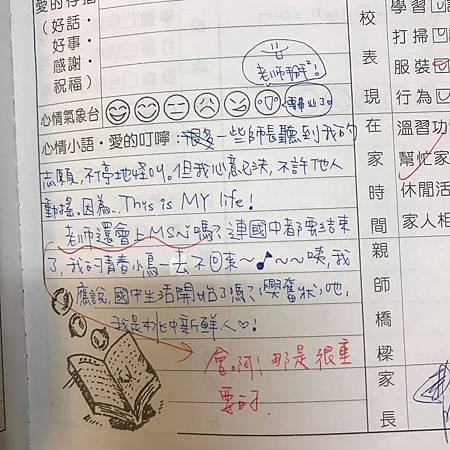

最近整理了許多學生時代教科書,真的有種頹喪情緒,想對路人罵幹,誰來賠償我大好青春,都拿來窮經皓首,製作精美筆記、背誦無用課文。

最氣的就是國文。一於「文學」無關,二於道德無益,三於建構虛妄的文化中國認同,來凝聚這個假中國政權的合法性基礎。

很多人批評過了,國高中國文著重文言文,著重註釋背誦、修辭辨別、字音字形。說起來都是最枝微末節、機械性的資訊——甚至不能稱之知識。拿來考較分數很好用,但要換取學生對文學的興趣、閱讀方法的理解、文本議題之掌握、文學美學和議題的辯論,績效應該接近零。

記得上大一國文——唯一相同的大概也就只有課名,老師應該也很無奈——才第一次領略「學文學」的快感。真是,常常以為高潮一直來一直來,搞得少年我頭暈目眩熱潮紅。原來小說可以這樣讀、原來小說應該這樣讀:用這個方法下去琢磨,掀開文本表層,往黑暗處摸索探究,才叫文學。

我把課本帶走,但「中國文化基本教材」全部棄置在舊家廢墟。這些編撰者真的相信一本經書可以潛移默化、教化人心?你們怎麼拿到學位的啦?

身在現代社會,與其相信道德勸說,不如創造人性誘因——經濟的、生物的、文化的。人類這幾百年科學成果,就是讓我們這樣用的。拿幾千年前的「人性技術」就想換來禮樂大同,是已知用火;辦不到再來興嘆「人心不古」(再歸因於都不讀經⋯⋯),你們是主修幽默嗎。

國文好像老學究很濃的痰,近代科學的光穿透不到裡頭。裡頭還是個落英繽紛、鹿鳴呦呦、屈原快樂泅水的世界。一個,抱歉又要提到她們,朱家姊妹式、抗拒變化的世界——但人家至少對當代台灣文學是有貢獻的;國文編輯委員只想用死人們的三言兩語叫你當好人。

最後一個,是我格外感覺複雜的。

小時候,我們錯把余光中的鄉愁當鄉愁。長大後,發現那是一張錯誤的車票,通往不了我們想去的地方。(我天才朋友暨國中同學彭的比喻。那時候怎麼逼你生吞活剝這些東西的啦?一定比我痛苦百倍吧。)

台灣就是我們的故鄉,但課本一直把我們推往早已不存在的「文化中國」。就是,抱歉,朱家姊妹或龍部長深有所愛的那個世界。

文學和歷史,都是塑造共同體的重要工具。歷史先按下不表——我只懷疑,把中學的台灣史表現得那麼短淺、枯燥,也是讓年輕如我們從此徹底排斥台灣史的陰謀吧!

——國文一直停在解嚴前。背注釋、辨修辭、記詞性,最好再讀讀風景遊記或道德啟示來陶冶性靈、昇華情操,讓你寫出一些輕飄飄的東西,大量辭藻大量抒情;文學這些藝術就是這樣啦,每個人有每個人的感覺,你覺得好就是好=沒有什麼真正好的東西,反正「彼此都會有等量的美的感受。」

並且洗腦你是「淵遠流長、五千年歷史的、炎黃子孫」,你寫「中文」、你讀「國文」,所以不要問不要說一切盡在不言中:YOU ARE A FUXKING REAL 中國人!不是政治中國,起碼也是文化中國!

問題是什麼國?沒有國、哪有家,說得理直氣壯;不是很愛聖人語錄嗎?名不正、言不順,國是哪國?中國是哪個中國?能不能名正,讓我言順一下?能不能說清楚,為什麼說到「國」就語焉不詳的我們,非要去繼承這文化中國的頂戴不可呢?

我多希望我大學才接觸的,真正嚴格意義上的「知識」:文學、歷史,能在中學時代就出現。那會拯救我們這些聰明腦袋於多少冤枉路啊。要把塞滿中學課本,沒戒嚴、前現代的腦苔刮除一遍,才有空間容納「真正的」知識。

如果國中就讀了邱妙津、知道駱以軍,我就能早好多年得到「被理解」的安慰,縱使可能哭得爆炸,也是巨大的愛裡的宣洩;我就能見識死亡、悼亡,見識人或者生命和「理解他人」的有限。

知道文章可以這樣寫,荒誕顛倒,淫猥變態。那裡有我最愛的「可能性」,大開大闔。青春期最不缺的就是淫猥變態、大開大闔的豐富幻想,但道貌岸然的老(殭)師都視為洪水猛獸。

能提早領略世界的豐富、歧義,浩瀚、偉岸。

收斂一點來講,若能從當代台灣一層一層讀出去:讀20世紀中國文學,看最強意識形態的華化;日本文學看前殖民者的現代化;韓國文學看同為被殖同學,與我們分道揚鑣的歷史;讀東南亞文學、西方文學⋯⋯

花十年,窺看當今人類世界。好值。

最後還是要回到最原初的問題,也是我離開體制之後愈久,反而愈困惑的:教育到底想把人教成什麼?——未來的台灣需要什麼樣的新主人?

是分數犬奴(被外在他律制約)、背誦專家(不擅創造性和邏輯性思考)、沉默順民(無面貌、守規矩、什麼待遇都吞下去)、炎黃子孫(堂堂正正的中國人嗯);還是自我表達、自我探索、自我實現,加上堂堂正正的好公民?

我的中學國文教育結束已經十年。但我想這個迂腐的學科,還正在量產這樣的人類。馬的。救救孩子。

(‧圖片來源:http://zeronis.deviantart.com/art/Widowmaker-FanArt-Zeronis-02-610775353)

「請問奪命女的狙擊槍能不能射到目標後的另一個目標?」

答案是不行。因為她的slogan是「One shot, one kill.」

以前我只注意到這句話的積極意義:一槍「就能」一個。沒想到同一句話也有消極、或說限制語意:一槍「只能」一個。

明明話都說了、資訊交代了,還是有沒意會過來的那一義。不需要調動欺騙,坦白了也能蒙蔽。